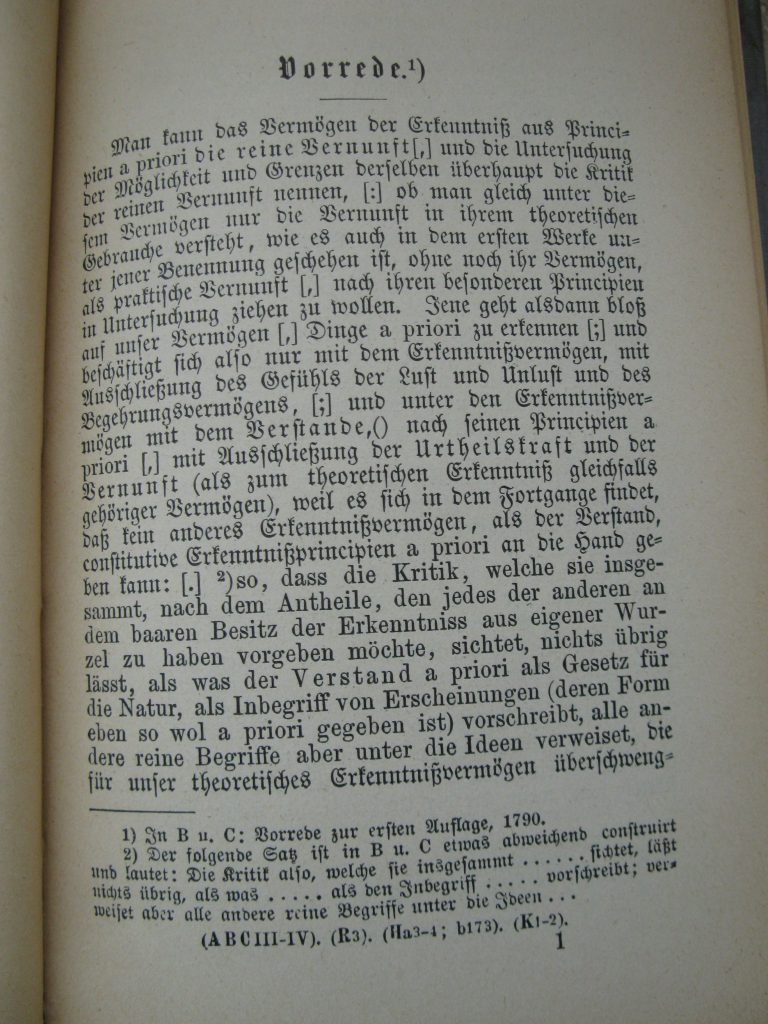

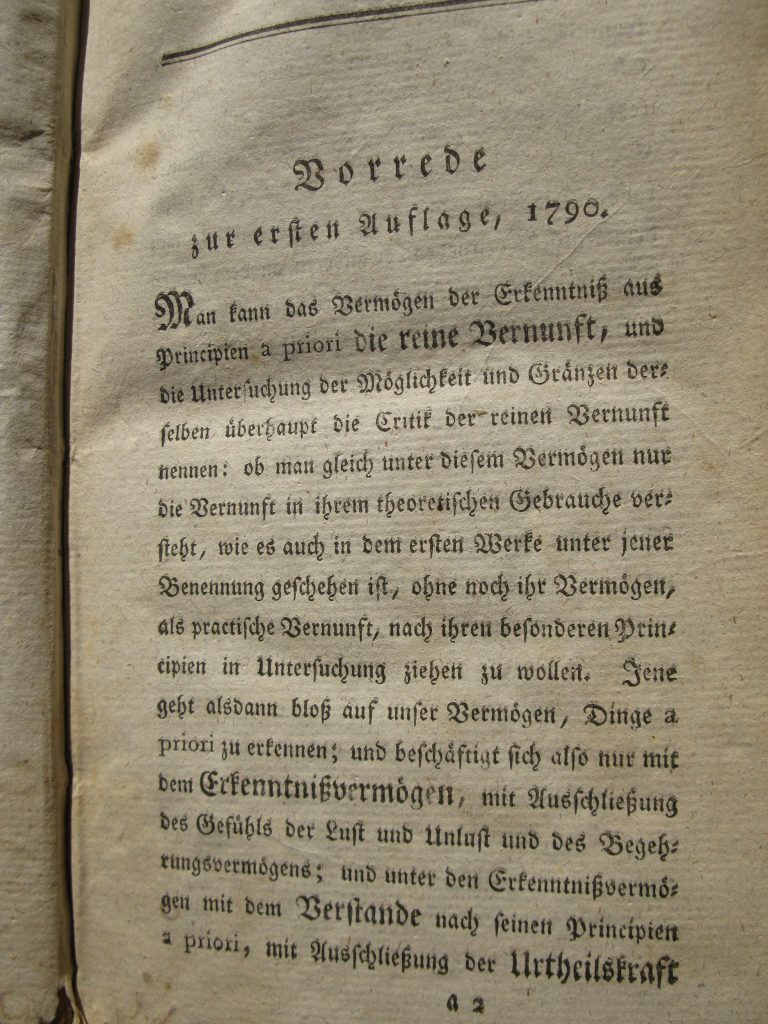

links der Kehrbach - rechts das (orthographisch etwas modernisierte) Original aus 1790

Man kann das Vermögen der Erkenntnis aus Prinzipien a priori die reine Vernunft und die Untersuchung der Möglichkeit und Grenzen derselben überhaupt die Kritik der reinen Vernunft nennen, ob man gleich unter diesem Vermögen nur die Vernunft in ihrem theoretischen Gebrauche versteht, wie es auch in dem ersten Werke unter jener Benennung geschehen ist, ohne noch ihr Vermögen, als praktische Vernunft nach ihren besonderen Prinzipien in Untersuchung ziehen zu wollen.

Jene geht alsdenn bloß auf unser Vermögen Dinge a priori zu erkennen und beschäftigt sich also nur mit dem Erkenntnisvermögen, mit Ausschließung des Gefühls der Lust und Unlust und des Begehrungsvermögens, und unter den Erkenntnisvermögen mit dem Verstande, nach seinen Prinzipien a priori mit Ausschließung der Urteilskraft und der Vernunft (als zum theoretischen Erkenntnis gleichfalls gehöriger Vermögen), weil es sich in dem Fortgange findet, daß kein anderes Erkenntnisvermögen, als der Verstand, konstitutive Erkenntnisprinzipien a priori an die Hand geben kann: so, daß

die Kritik, welche sie insgesamt, nach dem Anteile, den jedes der anderen an dem baren Besitz der Erkenntnis aus eigener Wurzel zu haben vorgeben möchte, sichtet, nichts übrig lässt, als was der Verstand a priori als Gesetz für die Natur, als Inbegriff von Erscheinungen (deren Form eben sowohl a priori gegeben ist) vorschreibt, alle andere reine Begriffe aber unter die Ideen verweiset, die für unser theoretisches Erkenntnisvermögen überschweng-

Es gibt einen klitzekleinen Unterschied, schon hier auf der ersten Seite – der allerdings kaum noch ins Gewicht fallen dürfte: Kantens „alsdenn“ wird stillschweigend in „alsdann“ „korrigiert“.

Kant selbst hat seine „Korrekturen“ angeblich nicht kommentiert. Das ist bemerkenswert, denn nicht nur lässt die schiere Menge an Unterschieden zwischen der Ausgabe von 1790 und der von 1793 an einen Wüterich denken, der hier am Werke gewesen sein muß: auch qualitative Änderungen stärkerer Natur kommen des Öfteren vor. Damit nicht genug: spätere Herausgeber haben dann noch ihren eigenen Senf beigetragen – was vielleicht hier & da unter dem Deckmantel der kantenschen Änderungen unbemerkt bleiben konnte. Das ist das Eine.

Das Andere ist: ein Blick in die Ausgaben der Kritiken offenbart eine „Textwüste“ – ohne geographische Anhaltspunkte – sieht man von Hervorhebungen des einen oder anderen Begriffs hier & da ab. Oft: nur ein Absatz auf der Seite. Das mag für die Lesenden Anno 1790 in Ordnung gewesen sein. Vielleicht war das Lektorat damals auch einfach nur überfordert: schließlich muß ein Geigenbauer nicht zugleich ein Geigenvirtuose sein – und somit hätte der Autor vermutlich gerne eine geistige Mitarbeit Dritter am Text in Anspruch genommen.

Die Französische Revolution – aufgewühlte Zeiten – dann sind alle auf der Suche nach einem Ausdruck, der in gewisser Weise mit den hohlen Phrasen der Vergangenheit fertig ist. Kantens Ausdruck aber ist nicht nur schwierig, sondern auch der Tradition verpflichtet: „So führte von Locke über Hume zu Kant ein stetiger Fortgang .. kein Schritt brauchte zurück getan zu werden – im völligen Gegensatz zur Philosophie, die auf Kant folgte und in raschem Wechsel ein welterklärendes System nach dem anderen produzierte“ (schreibt Riehl in Kantstudien 9)

Und so wollten die Studierenden damals vermutlich keinen akribischen Pedanten mehr sehen, der nur eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft baut; wollte das Kollegium nicht auf die Pfründe verzichten, die ihnen der Wolffsche Begriff bot – und auch die politischen Machthaber und geistlichen Führer hatten Anno 1790 vermutlich Grund, sich vor Kant zu fürchten.

Wenn Kant in dieser Gemengelage dann selber noch seinen Text der 1. Auflage – ziemlich massiv – „korrigiert“ und so eine 2. Auflage zustande kommt, die in der Folge als „Verbesserung“ angesehen wird und als Grundlage weiterer Editionen dient, (vgl. Vorrede von Kehrbach) dann ist zwangsläufigerweise das interpretatorische Hauen und Stechen eröffnet, das die Kantrezeption wohl kennzeichnet. So meint Friedo Ricken zum „Kantianismus“, daß die „Binnenstruktur“ der Transzendentalphilosophie „trotz 200 Jahren Kantinterpretation noch nicht vollständig aufgeklärt ist.“ „Lexikon..“, C.H.Beck 1984 Allerdings muß man sich doch wundern, daß nicht spätestens mit der strukturalistischen Lesart die Chance einer Re-Evaluierung der Erstausgabe längst ergriffen worden ist! Vermutlich aber gibt es sie bereits? In dem Falle: ‚the more, the merrier‘ 🙂

2. Auflage 1793

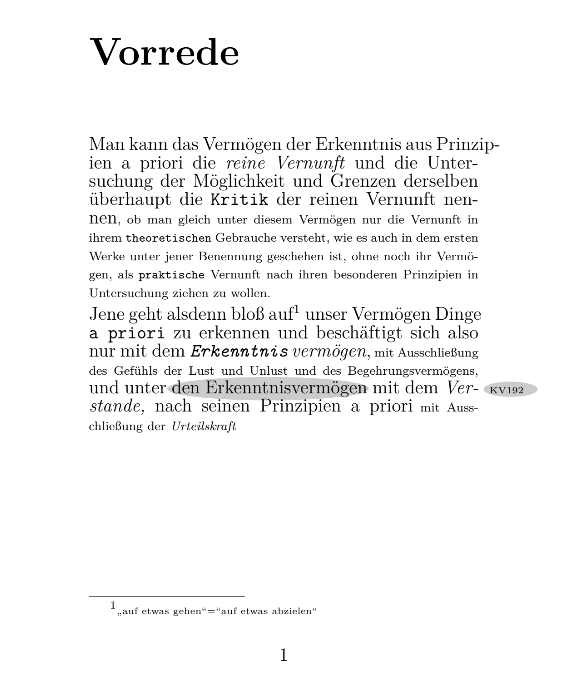

So sieht mein Vorschlag aus – ausgehend von der 1. Auflage, die einsehbar ist unter: https://www.deutschestextarchiv.de/book/show/kant_urtheilskraft_1790

Das, worum es eigentlich geht wird hervorgehoben, wenn die didaktische Inzise des Autors in kleinerer Schriftgröße dargestellt wird ! Um die geologische Metapher nocheinmal zu bemühen: der Text erhält sein Relief.

Noch einige Anmerkungen, bevor es medias in res gehen soll:

Ich zitiere nach:

Kant, Immanuel: Die drei Kritiken/Immanuel Kant. – Jubiläumsausg. anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Philosophischen Bibliothek. -Hamburg : Meiner.

ISBN 3-7873-1154-8

1993

Das ist der Korpus: alle Stellenangaben beziehen sich hierauf – diejenigen mit vorangestelltem „KV“ auf die „Kritik der reinen Vernunft“, die mit „KP“ auf die „Kritik der praktischen Vernunft“ und Stellenangaben ohne Sigel auf die „Kritik der Urteilskraft“. („KU“) Diejenigen Lesenden also, die jenen doch recht zahlreichen Hinweisen in der Glosse folgen möchten, werden sich im Buchantiquariat oder der Bibliothek ein seitenkonkordantes Exemplar des Felix Meiner Verlags besorgen müssen.

Aus wissenschaftlicher Perspektive wird man in meiner Arbeitsweise vielleicht Mängel feststellen können. In Anbetracht der durch die Künstliche Intelligenz nun bereits ermöglichten isotropen Lesart jedoch halte ich es in jedem Fall für gerechtfertigt, wenn hier jemand noch völlig unabhängig von dieser Technologie seine individuelle Lesart zum Besten gibt, die nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt wurde. Vielleicht ist dieses Unternehmen sogar notwendig, denn die Implementierung genannter Technik bedingt – historisch vermutlich unausweichlich – einen neuen Umgang der Menschheit mit Texten, der hermeneutisch nicht mehr zu legitimieren ist, sondern vielleicht eher im Rahmen eines behaviouristischen „Reiz-Reaktion“ Schemas zu beschreiben wäre: wir bewegen uns hier doch in der Sphäre fundamentalster Fragestellungen, die conditio humana betreffend !

Es bleibt noch, den Lesenden meine Zeilenskala anzuempfehlen, die sie sich ebenfalls selber anfertigen wollen: der Meiner Verlag hatte nämlich nur der KV eine Zeilennummerierung spendiert – zum Glück! – nicht aber den KP und KU. So erklärt es sich, wenn meine Zeilenangaben betreffend KP und KU hier & da ungenau sind – z.B. ist mit „KP 9.37“ gemeint: „KP 9.39“ Aus dem Kontext jedoch geht ja immer klar hervor, um welche Proposition es sich handelt und diese dann von Fall zu Fall in einem definiten Zeilenbereich wiederzufinden – selbst wenn man 2 Zeilen vor dem angegebenen Skopus zu lesen ansetzen müsste: der „Gängelwagen“ kann den Lesenden der Kantkritiken doch zugemutet werden ?

| Nr. | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 |

| cm | 0 | 1 | 1,5 | 2,7 | 3,5 | 4,3 | 5,3 | 6,2 | 7,3 | 8,6 | 9,1 | 10 | 11 | 12,1 | 12,9 | 14 | 15,2 |