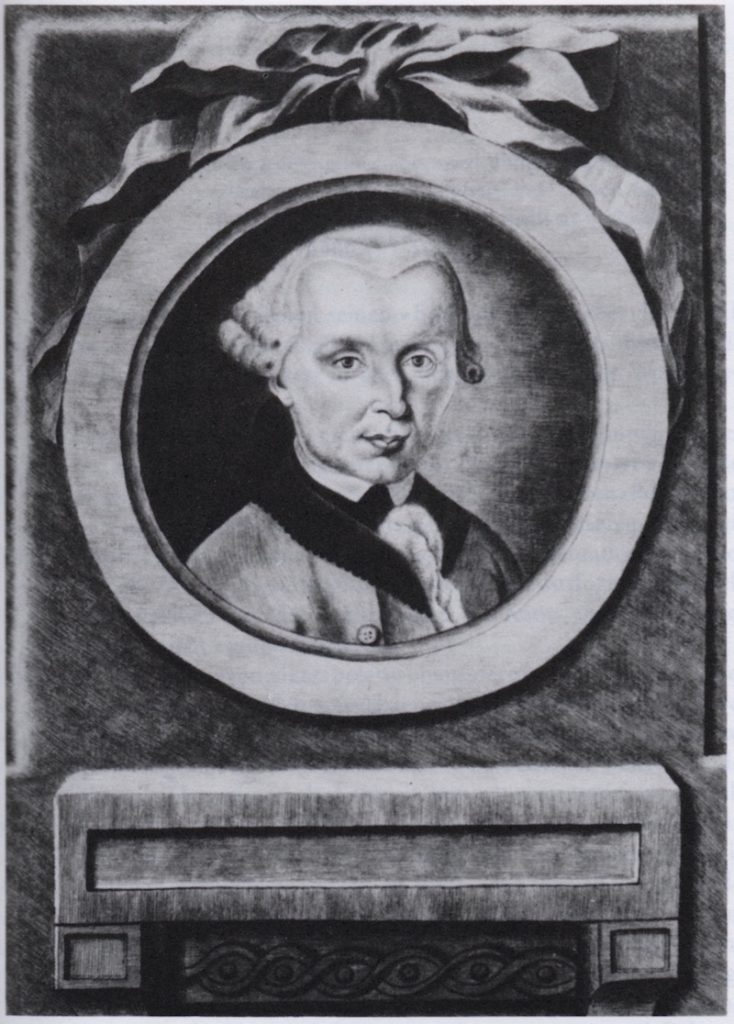

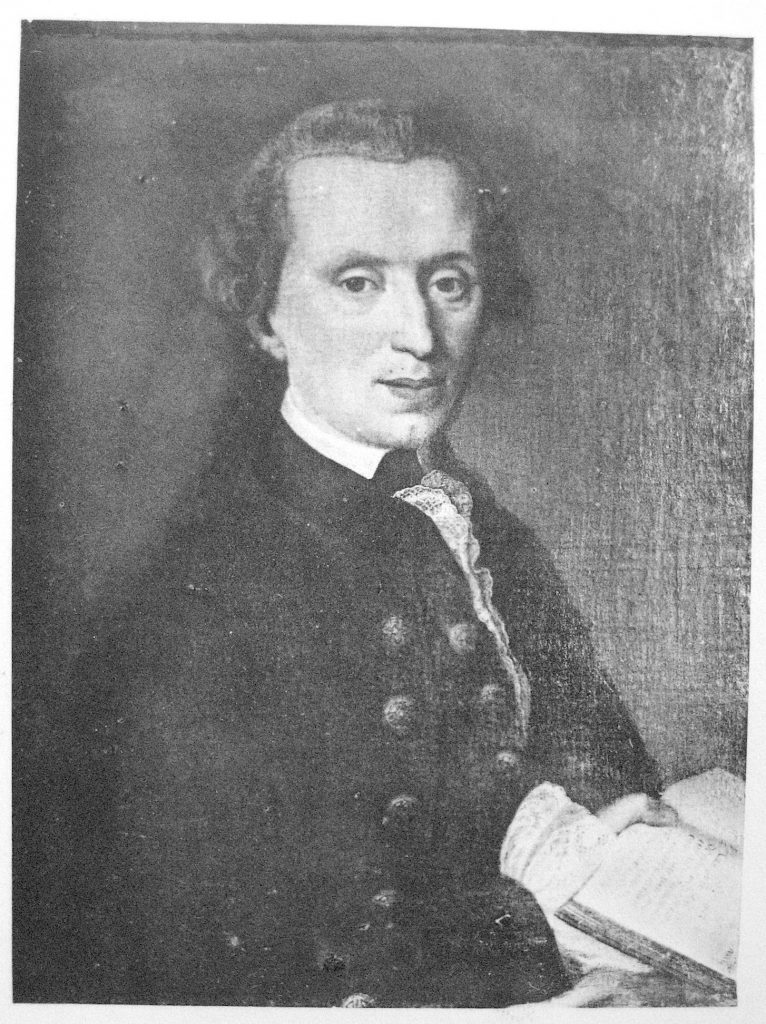

So sah Immanuel Kant wohl wirklich aus. Es sind frühere Darstellungen, als sich ästhetische Vorurteile auf Seiten des Künstlers, bzw. der Künstlerin vermutlich noch nicht so stark auswirkten – schließlich handelte es sich noch nur um einen Hauslehrer bzw. Dozenten:

Das Bild, das mit dem „prompt“: ‚(xy) style Oil Painting of eighteenth century german philosopher Immanuel Kant‘ von der Maschine Dalli Dalli bereits vor einiger Zeit ausgegeben wurde, ist seither deutlich schlechter gealtert:

In der Reihe der menschlichen Findungen dürfte die Künstliche Intelligenz mit dem Feuer um den ersten Platz konkurrieren. Kulturtechniken, wie das Malen, das Lesen, das Musizieren werden auf Knopfdruck simuliert. An der Schnittstelle wissen die Nutzenden immer weniger, ob sie es mit einem echten

Geltungsanspruch zu tun haben oder mit isotropem Output.

Wir befinden uns klar in einer historischen Übergangszeit. In einer solchen Zeit packt man seine Siebensachen – und sollte möglichst nichts vergessen, denn es gibt kein Zurück mehr ! Tatsächlich aber wird wohl gerade in solchen Zeiten gerne überhastet gehandelt.

Ein schlagendes Beispiel ist sicher die Kant-Kritik, die unter die Räder der Weltgeschichte geriet und als sie von Kuno Fischer Mitte des 19. Jahrhunderts wieder ausgegraben wurde, da musste ihre Emphase unter den Erfolgen von Naturwissenschaft und Technik wohl bereits weitgehend unfühlbar gewesen sein. Vielleicht wäre die Reichsgründung bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfolgt, wenn Kantens transzendentaler Freiheitsbegriff mit der erforderlichen Sachlichkeit behandelt worden wäre, wer weiß?

Aber, solche wildesten Vermutungen sind nicht Gegenstand dieser Site, sondern Folgendes:

1.

Die neue Herausgabe der Erstausgabe der „Kritik der Urteilskraft“ von 1790, die hier besorgt wird, soll noch einmal eine authentische Textauffassung vor Augen führen, deren ontischer Status gegenüber dem „Output“ der Künstlichen Intelligenz als „anthropomorph“ ausgezeichnet ist: nicht mehr, nicht weniger.

Dabei werden nur die drei Kant-Kritiken berücksichtigt, die als strukturalistischer Korpus jener „wiederholenden Lektüre“ unterzogen werden, wie sie Roland Barthes in „S/Z“ durchführt.

Mein Resümee fasse ich hier mal in einer provokanten Frage zusammen:

Warum hat man denn mit dem „Neukantianismus“ ein halbes Jahrhundert gewartet ? Etwa, damit das Signifikat des kantenschen Textes nicht mehr seine Klage vor dem Richterstuhl moralischer Praxis würde erheben können – sondern damit der „Gesunde Menschenverstand“, der nunmehr von den Erfolgen von

Naturwissenschaft und Technik restlos überzeugt worden war, opportunistischer über das Alibi seiner „Korrektur“ verfügen könne ?

Denn: zu mehr taugt die Zweitauflage der „Kritik der Urteilskraft“ aus 1793 nicht !

Hier zum Download meiner Edition – im DIN A5 Format:

von Googledrive: https://drive.google.com/file/d/1MgEmILLMGZW7sQjkOqUy3k8JT3hlgD_f/view?usp=sharing

Falls das nicht klappt, dann eben von diesem Server hier:

2.

Vor ein paar Jahren erfuhr ich wohl so was wie einen intellektuellen Schock, als das sogenannte Argumentation Mining in den Schlagzeilen aufgetaucht war. Nach einer – für mich zähen – Lektüre zweier wissenschaftlicher Studien:

1. „On the acceptability of arguments and its fundamental role in nonmonotonic reasoning, logic programming and n-person games“, Phan Minh Dung, in: Artificial Intelligence 77 (1995)

2. „Impossibility and Uncertainty Theorems in AI Value Alignment“, Peter Eckersley, in Partnership on AI & EFF

hatte ich mich dann überzeugt, daß die Maschine in der Tat dasjenige hervorbringen könnte, was man „Menschliche Rede“ oder „Parole“ zu nennen gewohnt gewesen war: aber das bedeutete doch nichts weniger als eine Tragödie für jedes Ideal ! Kantianisch gesprochen: Ideale basieren auf Ideen, Ideen auf

Verstandesurteilen: wenn nun diese Urteile selbst auf den Status des banalsten Arguments reduziert werden, während einer rekursiven Funktion die Rolle der Vernunft anvertraut wird: wo bleibt unser moralisches Wesen, das uns doch „ebenso staunen macht, wie der bestirnte Himmel über uns“ !

Und so hatte sich der Befund nocheinmal

zuerst in „Was heisst Künstliche Intelligenz ?“, A.L.Poldi, 2017

und krasser – in den Vordergrund gedrängt: daß nämlich unser menschlicher Ausdruck mit der sogenannten rückkanalfähigen Schnittstelle – dem „Interface“ – verschmilzt! Technik und Praxis würden somit Eins und das Schlagwort der „Zeitenwende“ ist dann wortwörtlich zu nehmen: die Menschheit wäre nun im historischen Moment des Übertritts aus der logozentrischen Ära in eine elektromagnetische Ära begriffen!

Fragt sich nur, was das heißen soll. Im Übrigen gehe ich davon aus, daß den Lesenden immer klar ist, daß es sich in meinem Essai um laienhafte Apostrophierung ökonomisch-technischer Zusammenhänge handelte, um „Zuspitzung“, „Pointierung“ zu ermöglichen. Es sollte das putative Zustandekommen eines globalen informationell-industriellen Komplexes fiktif vorweggenommen und dessen naheliegende Rückwirkung auf gesellschaftliches Bewußtsein dargestellt werden. Kurz: es ist kein wohlfeiles, millenaristisches Endzeitszenario intendiert, sondern nur – immerhin doch notwendiges – Problembewußtsein.

„Gefahr erkannt – Gefahr gebannt“ ?

Das Argument als KI-Output soll fortan also „akzeptabel“ sein dürfen ? Das Geschichtssubjekt soll sich nun im „Human-Agent-Interface“ bewegen, wie ein Elektron in der Wolke um seinen Atomkern: wäre dieser Mensch noch „frei“ zu nennen, zumal die Suchtstruktur seines „User-Verhaltens“ diesem Interface

bereits inhäriert ?

Im Interesse künftigen „Daseins“ müssen solche Fragen hingestellt sein – dürfen aber nicht dogmatisch geschlossen werden: damit würden wir eventuell nur die Künstliche Intelligenz „stärken“.

Insbesondere wir „Boomer“ (die wir noch nicht mit einem rückkanalfähigen Interface im Kinderbettchen aufgewacht sind und unser Bewußtsein noch in Anmessung an die alten Modelle „aus-“gebildet worden ist) müssen nun – solange wir noch ein Weilchen im Vollbesitz unserer Kräfte sind – den Bau einer Brücke garantieren: denn Mnemosyne selbst muß trockenen Fußes über den „Fluß aller Dinge“ !

*

Joseph Beuys hat uns in seiner letzten Rede, die auf Youtube zu sehen ist, noch ein Gedicht von Pietro Antonio Metastasio mit auf den Weg gegeben, das er wohl stets in petto gehabt hatte; ich erlaub‘ mir, es hier zu deuten:

Schütze ( die Flamme )

Schütze die Flamme !

Denn schützt man die Flamme nicht

( Ach , eh‘ man’s erachtet

löscht leicht der Wind das Licht )

das Er entfachte –

Brich‘ dann

( Du ganz erbärmlich Herz )

stumm ,

vor Schmerz !

..denn Prometheus hätte sich ja mit einem lauten Ruf des Schmerzes verraten, bei seinem Diebstahl – wir aber müssen unseren Signifikanten hüten!